Antonio Pigafetta, cronista de la primera vuelta al mundo

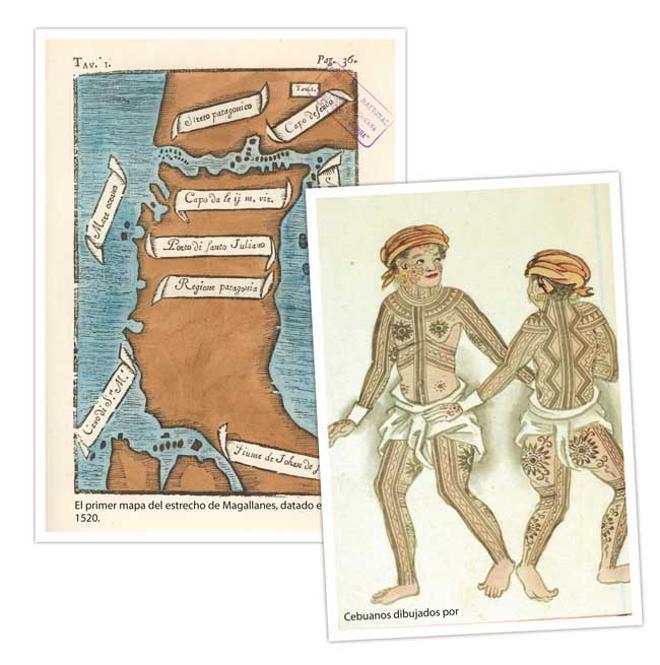

El explorador y cronista vicentino fue testigo privilegiado de la primera circunnavegación del globo terráqueo iniciada por Fernando de Magallanes en 1519 y culminada por Juan Sebastián Elcano en 1522

Año del Señor 1519. A diez días del mes de octubre, una flotilla de cinco navíos zarpa de Sanlúcar de Barrameda. A bordo, tantas rencillas como marineros: más de doscientos. Entre ellos, un caballero natural de Vicenza que nació hacia 1480. Poco se sabe de Antonio Pigafetta con certeza, allende de su participación en la expedición que Fernando de Magallanes capitanea. “Supe de las grandes y extraordinarias cosas que había en el mar Océano y determiné asegurarme por mis propios ojos de la verdad de todo lo que se contaba”.

La misión está patrocinada por Carlos I de España, que pretende llegar a las Indias por una ruta alternativa. Con la proa hacia poniente, cortando aguas castellanas siempre, descubren un paso marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. Tierras nuevas a babor; seres inimaginables a estribor. “Tienen cerdos con la particularidad del ombligo en la espalda...” y pigmeos “con orejas más largas que todo el cuerpo, de tal que cuando se acuestan una les sirve de colchón y la otra de manta”.

El cronista italiano compila un diccionario básico para entenderse en los Mares del Sur, pero con los nativos de Mactán las palabras no sirven de nada: Magallanes muere en una batalla; Pigafetta sobrevive a una flecha envenenada. Es uno de los 18 tripulantes que consigue volver a casa, en una nao cargada de conocimientos más valiosos que el clavo y la nuez moscada: “Gracias a la Providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522 entramos en la bahía de Sanlúcar... Desde que habíamos partido hasta que regresamos a ella recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas, y dimos la vuelta al mundo entero”.

“Presenté a la Sacra Majestad de Don Carlos V, no oro ni plata, sino algo más grato a sus ojos. Le ofrecía, entre otras cosas, un libro, escrito de mi mano, en el que día por día señalé todo lo que nos sucedió durante el viaje”. El diario original de Pigafetta se perdió, pero se conservan cuatro versiones de la narración que el explorador escribió de forma posterior. Otros navegantes describieron la singladura, pero ningún relato es tan minucioso como el del gentilhombre italiano. El texto a continuación corresponde a un fragmento de este documento, publicado en La primera vuelta al mundo por la editorial Miraguano.

“Pienso que nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido”

El miércoles 28 de noviembre desembocamos del estrecho para entrar en el gran mar, al que enseguida llamamos mar Pacífico, en el cual navegamos durante tres meses y veinte días sin probar ningún alimento fresco. El bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos, que habían devorado toda la sustancia y que tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos del cuero con que se había recubierto el palo mayor para impedir que la madera rozase las cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol y a los vientos, estaba tan duro que había que remojarlo en el mar durante cuatro o cinco días para ablandarlo un poco, y enseguida lo cocíamos y lo comíamos. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro, que se pagaba cada una a medio ducado.

Mas no fue esto lo peor. Nuestra mayor desdicha era vernos atacados de una enfermedad por la cual las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasar los dientes, tanto de la mandíbula superior como de la inferior, y los atacados de ella no podían tomar ningún alimento. Murieron diecinueve, entre ellos el gigante patagón y un indígena de Verzín que iba con nosotros.

Enfermedades: además de los muertos, tuvimos veinticinco o treinta marineros enfermos, que sufrían dolores en los brazos, en las piernas y en algunas otras partes del cuerpo; pero curaron. En cuanto a mí, nunca daré suficientes gracias a Dios porque durante todo este tiempo, y en medio de tantas calamidades, no tuve ninguna enfermedad.

Durante estos tres meses y veinte días recorrimos cuatro mil leguas poco más o menos en el mar que llamamos Pacífico, porque mientras hicimos nuestra travesía no hubo la menor tempestad. No descubrimos en este tiempo ninguna tierra, excepto dos islas desiertas en las que no encontramos más que pájaros y árboles, por cuya razón las designamos con el nombre de islas Infortunadas. No encontramos fondo a lo largo de estas costas, y no vimos más que muchos tiburones. Están a doscientas leguas una de otra. La primera está a los 15º de latitud meridional; la segunda, a los 9º.

Según la singladura de nuestro navío, que tomamos por medio de la cadena de popa (la corredera), recorrimos cada día de sesenta a setenta leguas; y si Dios y su Santa Madre no nos hubiesen concedido una feliz navegación, hubiéramos perecido de hambre en tan vasto mar. Pienso que nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido. […] El 6 de marzo, que fue un miércoles, descubrimos al mistral una islita, y otras dos al garbino. La primera era más elevada y mayor que las otras.

El capitán general quería detenerse en la mayor para aprovisionarse de víveres y refrescos; pero no fue posible, porque los isleños venían a nuestros barcos y robaban tan pronto una cosa como otra, sin que pudiéramos impedirlo. Pretendieron también obligarnos a amainar velas y conducirnos a tierra, y con gran destreza nos arrebataron el esquife, que estaba atado a nuestra popa. Entonces el capitán, irritado, saltó a tierra con cuarenta hombres armados, quemó cuarenta o cincuenta casas, así como muchas de sus canoas, y les mató siete hombres. De esta manera recobró el esquife, pero no juzgó conveniente detenerse en la isla después de estos actos de hostilidad.

En el momento en que saltamos a tierra para castigar a los isleños, nuestros enfermos nos rogaron que si matábamos a alguno de los habitantes de la isla les llevásemos sus intestinos, pues estaban persuadidos de que les servirían para curarse en poco tiempo. […]

Estos pueblos no conocen ninguna ley y no siguen otra norma más que su propia voluntad. No tienen rey ni jefe. No adoran a nada y van completamente desnudos. Algunos llevan larga barba, los negros cabellos anudados sobre la frente cayéndoles hasta la cintura. Llevan también sombrerillos de palma como los albaneses.

Son fornidos y recios. Su tez es de color aceitunado, pero nos dijeron que nacen blancos y se vuelven morenos con la edad. Se colorean con arte los dientes, pintándoselos de rojo y de negro, lo que pasa entre ellos como una belleza. Las mujeres son hermosas, de buena talla y más blancas que los hombres. Tienen los cabellos muy negros, lacios y tan largos que casi arrastran sobre la tierra. Van desnudas como los hombres, aunque a veces cubren sus partes naturales con una tira estrecha de tela o, mejor dicho, con una corteza blanda como el papel, que se extrae del tallo de la palmera.

Solo trabajan en sus casas, y hacen esteras y cestas con hojas de palmeras y otras labores semejantes para usos domésticos. Unos y otras se untan los cabellos y todo el cuerpo con aceite de coco y de giongiolí. […] Por lo maravillados y sorprendidos que quedaron al vernos, estos ladrones creían, sin duda, ser los únicos habitantes del mundo.

Síguele la pista

Lo último