RESUMEN

Este artículo analiza una serie de procesos de transformación socioterritorial que se han dado en torno al páramo de Chingaza, una de las áreas protegidas más extensas en Colombia. A partir de una reconstrucción histórica y de los datos obtenidos en el trabajo de campo en la zona, se analizan las diferentes formas de concebir y relacionarse con el espacio por parte de actores sociales que allí convergen, tanto pobladores locales como instituciones. Así pues, se identifica que el proceso de colonización en la zona, de inicios del siglo XX, propició unas formas de estructura de la tenencia de la tierra y de sistemas productivos, pero que al ingresar actores institucionales en el marco de un proyecto modernizador alrededor de la expansión urbana de Bogotá, se generaron nuevas dinámicas socioterritoriales, transformaciones en la tenencia de la tierra y los sistemas productivos, así como los imaginarios respecto del páramo.

ABSTRACT

This article analyzes a series of processes of socio-territorial transformation that have taken place around the Páramo de Chingaza, one of the largest protected areas in Colombia. Based on a historical reconstruction and the ethnographic data obtained in the field work in the area, the different ways of conceiving and relating to space are analyzed by the social actors that converge there, both local residents and institutions. Thus, it is identified that the process of colonization in the area, at the beginning of the 20th century, led to some forms of land tenure structure and production systems, but that when institutional actors entered the framework of a modernizing project around of the urban expansion of Bogotá, new socio-territorial dynamics were generated, transformations in land ownership and productive systems, as well as imaginaries regarding the moor.

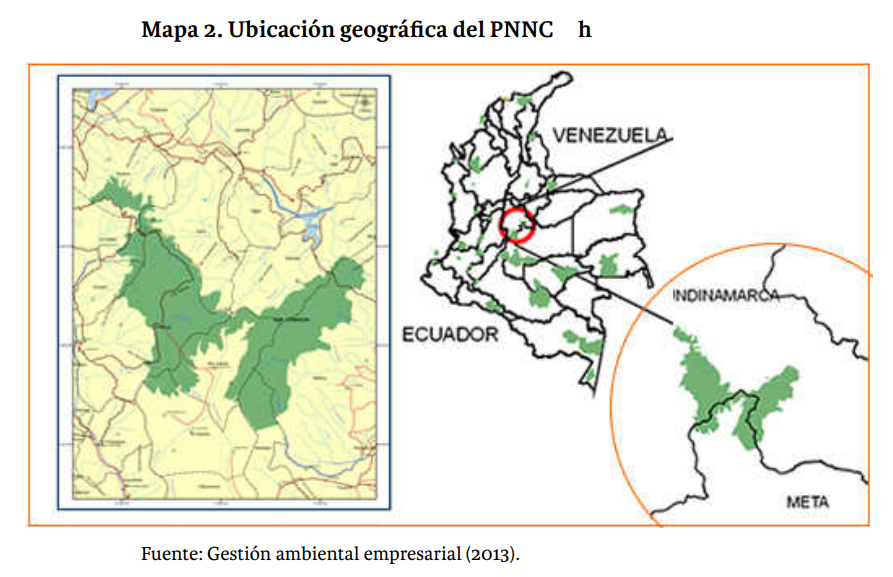

En 1977, se creó en Colombia el Instituto Nacional de los Recursos Naturales y Medio Ambiente (Inderena), que declaró una parte del Páramo de Chingaza, ubicado a 52 kilómetros de Bogotá, enclavado en la cordillera oriental, como Parque Nacional Natural Chingaza (en adelante PNNCh1), delimitando la zona con 50 mil hectáreas ubicadas en los municipios de Fómeque, Medina, Choachí, La Calera, Guasca, Junín, Gachalá, el Calvario y Restrepo, con el objetivo de conservar y proteger la flora, fauna y todos los ecosistemas bióticos del territorio (Ramos, 2020, pp. 10-11). Esta decisión política y jurídica, marcó el comienzo de un proceso de transformación, no solo de la forma de concebir el páramo y su importancia en los servicios ecosistémicos para el oriente de Cundinamarca y Bogotá, sino también en las formas en que los campesinos de zonas aledañas interactúan con su entorno.

La delimitación no fue por azar. Es el resultado de un acumulado histórico de procesos de apropiación, control y ordenamiento territorial que desde el inicio tuvo como eje el desarrollo económico y social de la región central del país, privilegiando a Bogotá como capital y núcleo fundamental de la vida política y económica del país. Desde la segunda mitad del siglo XIX, los cambios en las formas de producción agrícola incidieron en el uso, ocupación y tenencia de la tierra, provocaron algunos procesos de colonización campesina que incluyeron la apertura de caminos para el transporte de alimentos e insumos desde el Oriente de Cundinamarca y el Departamento del Meta, así como la expansión ganadera. Este proceso de ampliación de la frontera agrícola se precipitó hasta llegar a la ya mencionada declaración del área protegida, lo que hoy constituye el complejo del PNNCh.

El análisis de las transformaciones socioterritoriales parte de entender y describir la forma en que se conciben los espacios, así como los habitantes se relacionan con el entorno y analizar cómo estas relaciones cambian a lo largo de la historia. Así pues, el ingreso de diferentes actores sociales e institucionales han incidido en la forma en que la estructura de la tenencia de la tierra y los sistemas productivos han transformado la producción del espacio, la relación con el entorno y las estructuras sociales y económicas, procesos que impactan en la apropiación territorial y, consecuentemente, en sus transformaciones. Esto ha significado diferentes procesos sociopolíticos y económicos que se reflejan en momentos temporales diversos, donde fenómenos a nivel regional y nacional, como la modernización económica y la expansión de Bogotá, la ampliación de la frontera agrícola y las migraciones-colonizaciones, conforman lo que hoy es Chingaza como páramo, como Parque Natural, y las dinámicas de sus municipios circunvecinos.

La evidencia ha demostrado que, si bien muchos de los elementos de la configuración socioterritorial han mutado a lo largo del tiempo, las diferentes formas de vivir y concebir el espacio (Lefebvre, 1974) han cambiado las relaciones socioculturales, institucionales y productivas. A pesar de ello, existen características que se han mantenido en el tiempo como ejes de los procesos de construcción de tejido social y que, en diferentes momentos, han definido lo que es Chingaza como territorio apto para colonizar, como una fábrica de agua para Bogotá, y como un espacio vetado para el desarrollo de procesos productivos. El espacio vivido se comprende entonces como la relación directa y simbólica de los habitantes de una zona con su entorno y lo que se encuentra allí. La concepción de territorio es el resultado de la profundización del espacio vivido. Sin embargo, esto depende de múltiples factores, pues como se verá en las páginas siguientes, Chingaza ha pasado de ser un territorio de actividades agrícolas y pecuarias, a ser un lugar concebido para la conservación y protección. Como lo afirma Delgado (2003, p.99), “la esencia del espacio es social, histórica y política, pero el espacio es en sí mismo un híbrido que participa igualmente de lo social y de lo físico”.

Este espacio vivido y el proceso de configuración territorial de Chingaza tienen como eje de poblamiento la apertura de vías de comunicación. La transición de los caminos ancestrales o prehispánicos, pasando por caminos reales para llegar a caminos carreteables2), es sin lugar a duda la forma de conexión por excelencia en las diferentes épocas históricas de Chingaza y los municipios aledaños. La conexión entre cabildos, que luego se convertiría en la ruta de los colonizadores españoles para ampliar el poder de la corona en los pueblos de indios del Oriente de Cundinamarca y parte del piedemonte llanero, llegaría a convertirse en las vías que los antiguos y pobladores de vieja data mencionan en sus travesías para llegar a Bogotá para vender los productos de la región. Estas situaciones dan cuenta de la importancia social, económica y cultural de estos tangibles que han sido merecedores de numerosas cargas simbólicas y subjetividades que rememoran a los caminos como el espacio de relacionamiento social por excelencia y por el cual han llegado los cambios en el territorio. De esta manera, se produce la espacialidad en Chingaza, los territorios aledaños y la relación de instituciones y pobladores con el entorno.

Por espacialidad se entiende la relación singular que tienen los individuos con uno o diferentes espacios (Cailly, 2009, pp. 151-156). Estos últimos, son vistos como el producto de la interacción de diferentes prácticas culturales, así como de distintos procesos políticos, sociales e históricos (Lefebvre,1974; en Lefebvre, 1991). El espacio no es entonces un lugar plano y vacío, sino una producción que está sometida a imposiciones políticas, a representaciones sociales y a prácticas que los individuos y diferentes actores (empresas, instituciones, colectivos, familias) realizan sobre este. Entretanto, el territorio es definido como “un espacio social con límites ocupado y usado por diferentes grupos sociales como consecuencia de sus prácticas de territorialidad o el campo del poder ejercido sobre el espacio por las instituciones dominantes” (Agnew, 1994, p. 562). El territorio es el resultado de la interacción simbólica, las representaciones e imaginarios, así como los valores que los habitantes imponen al lugar que habitan.

Los distintos elementos de la espacialidad, el espacio y territorio, se constituyen y coexisten. Es decir, le otorgan una forma particular a la manera de representar, vivir, usar y apropiarse del espacio. Estos patrones de asentamiento y manejo del espacio surgen de una constante interacción entre los sujetos sociales y el lugar. Por esa razón se transforman con los cambios generacionales, las dinámicas de los actores institucionales y los intereses de diferentes grupos sobre la tierra, los recursos y el territorio. Es lo que aquí se denominan configuraciones socioterritoriales: aquellos “patrones de producción del espacio” (Restrepo, 2016, p. 190) que, en este caso, tienen como uno de sus hitos de transformación la creación de PNNCh, y como antecedentes, distintos procesos de colonización, apropiación y extracción de los recursos, así como la definición del uso, ocupación y tenencia de la tierra, especialmente para fines agropecuarios.

Este artículo es el resultado del proceso de investigación adelantado entre 2019 y 2020 entre la Universidad Santo Tomás y el PNNCh. Se realizaron cerca de ocho visitas a municipios del oriente de Cundinamarca que tienen territorio dentro del área protegida del PNNCh, particularmente los municipios de Choachí, Fómeque y La Calera. Estas salidas de campo contaron con una duración de entre tres y cinco días, en donde los investigadores desarrollaron visitas a las propiedades de los campesinos y a las sedes del PNNCh dentro del área protegida.

Así pues, se realizó un muestreo por conveniencia, en tanto las entrevistas semiestructuradas se realizaron a cuatro campesinos (don Gabriel, don Augusto, doña Julia y don Luis) de una edad que oscila entre los 65 y los 80 años, que conocieron el área protegida antes de ser declarada como tal y que

desarrollaron sus actividades productivas en el páramo. A su vez, se logró recopilar la entrevista a un guardaparque (Augusto Roldán) que, además de nacer y crecer en la zona de impacto del área protegida, ha trabajado en la institución por más de veinte años. Por tal razón, el criterio de selección se basó en antigüedad en la zona y conocimiento del proceso de transición de territorio baldío y/o con propietarios, a un área protegida.

Las visitas a la zona se dieron a lugares representativos y reconocidos tanto por pobladores locales, como por instituciones con presencia en el territorio. Se realizaron visitas a la represa de Chingaza, que surte de agua a Bogotá; la zona donde se construyó la hacienda Chingaza, de propiedad de aquellos que eran considerados los dueños del páramo; el sector de Monteredondo como base de operaciones de los guardaparques del PNNCh y lugar donde se encuentra la biblioteca del PNNCh, y la Mina de Palacios como lugar emblemático de la explotación de piedra caliza desde el páramo. De igual manera, el trabajo de campo se concentró en veredas aledañas al límite del PNNCh, en los municipios de Fómeque, Choachí, La Calera y Guasca, todos del Departamento de Cundinamarca. Estas veredas fueron: Guachavita, Mortiñal, La Caja, Chinia, Hato Viejo, La Maza y El Rosario, donde sus habitantes transformaron su relación con el páramo, cambiaron los sistemas productivos y la estructura de la tenencia de la tierra se impactó por el ingreso de actores institucionales, especialmente Parques Nacionales Naturales.

Las ocho visitas a terreno estuvieron acompañadas con guías de la región y personas recomendadas por las comunidades como conocedores de la historia del territorio. Los entrevistados fueron seleccionados por su capacidad de desenvolvimiento y comunicación para compartir sus experiencias y vivencias. Aunque en el proceso de caminatas por las veredas y el páramo las y el investigador realizaban preguntas informales a los acompañantes de la comunidad, no se desarrollaron entrevistas grabadas pues mencionaron el nombre de quienes podrían dar la grabación.

Esto también permitió hacer un proceso de depuración de la información necesaria y de identificación de las categorías de análisis para investigar a partir de la formulación de preguntas: tenencia de la tierra, transformaciones socioterritoriales y sistemas productivos. De igual manera, se realizó revisión documental de fuentes secundarias, revisión del centro documental del PNNCh ubicado en el sector Monteredondo, y revisión de material fotográfico, que permitió tener mayores referencias visuales a los investigadores de las transformaciones socioterritoriales de la zona así como de los sistemas productivos y sus cambios antes y después de la declaración del área protegida.

LOS CAMINOS COMO EJE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIOTERRITORIAL

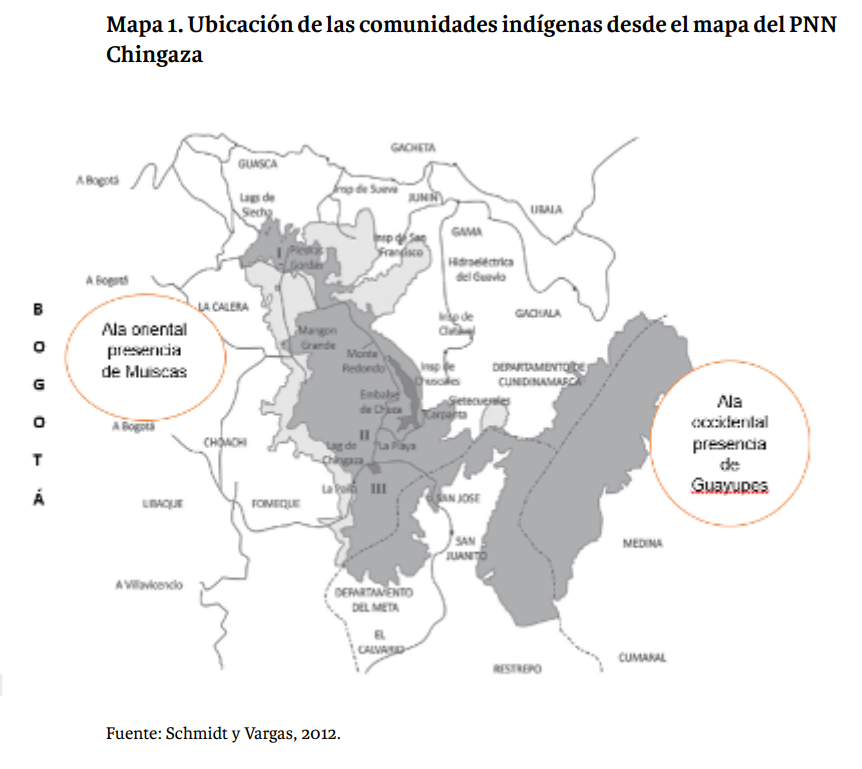

Estudiar las transformaciones socioterritoriales en el Páramo de Chingaza implica remontarse a épocas prehispánicas. La relación establecida entre los grupos indígenas del departamento que hoy se denomina Cundinamarca y el páramo de Chingaza resulta ser de gran importancia para la comprensión histórica del poblador de la zona. Aunque se ha cuestionado la unicidad de estas poblaciones, Gamboa (2017) afirma que los españoles usaron apelaciones como moscas, chibchas o muyscas para identificarlos3. La vocación agrícola de estos grupos y sus orientaciones espirituales determinan un vínculo con los elementos del entorno y un medio de subsistencia y desarrollo social. Es así como se han identificado tres aspectos fundamentales en relación con la apropiación del espacio: 1) lo sagrado, 2) la agricultura, y 3) el intercambio comercial. Estos caminos conectaban el oriente de Chingaza con el occidente, las comunidades indígenas, llamadas por los españoles Muiscas, se ubicaron en el oriente del páramo y al occidente se ubican diferentes comunidades indígenas, se tiene registro de: los Teguas o Cochaquizos, Guacomas, Quinchagones, Caquetios, Buchipas, Atames, Betoas, Amotoas, Saes y Guayupes.

Al hablar de lo sagrado, se hace referencia al carácter espiritual y religioso que, se supone, los indígenas otorgaron a la multiplicidad de cuerpos de agua que la zona de páramo albergaba en su momento. A pesar de que para Rincón y Sarmiento (2002, p. 214) las diferentes lagunas eran concebidas como “centros sagrados, donde se realizaban ceremonias importantes, tales como purificaciones y ofrendas, bautizos, iniciación a la pubertad, nombramiento de jeques o sacerdotes”, no hay suficientes elementos documentales para reforzar dicha afirmación. Sin embargo, varios campesinos consultados respaldan esta posición, pues muchos encontraron figuras rituales dentro de las lagunas, como collares, vasijas, figuras antropomorfas y puntas de flecha (don Augusto, comunicación personal, 2019). Por tal razón se considera que la zona de “páramo que en ese entonces se encontraba por encima de los 3400 msnm” (Gutiérrez, 2016, p. 64) no estuvo expuesta a la explotación agrícola, por el contrario, la cosmovisión del pueblo muisca la mantuvo protegida durante esta época.

De esta forma entendemos cómo la cultura muisca se apropió socialmente del espacio geográfico y de las lagunas particularmente, mediante una simbolización y significación de los elementos naturales a partir de construcciones culturales originales, que devinieron en prácticas concretas sobre el espacio, como las prácticas religiosas (Rincón y Sarmiento, 2002, p. 114).

La vocación agrícola de los primeros pobladores de la zona configuró un modelo de producción de alimentos de acuerdo con los diferentes pisos térmicos, garantizando una variedad alimenticia para el autoabastecimiento y el intercambio entre comunidades. “Posiblemente el pueblo muisca se abastecía de productos que se producían en tierras bajas de ladera a las 2400-2800 msnm y así, cada bioma de la montaña tenía significados y usos diferentes” (Gutiérrez, 2016, p. 64). Algunos autores referencian este modelo de producción agrícola como control vertical.

La llegada de los colonizadores significó una transformación en el uso de los caminos y las cargas simbólicas orientadas y expresadas en ellos. Los caminos reales, durante la época de la colonia, se convirtieron en los mecanismos para controlar los pueblos de indios, dar un nuevo ordenamiento

territorial y productivo, y ampliar el poder de la corona. De esta manera, la estructura socioeconómica y la transformación socioterritorial trastocan la representación que los habitantes tienen de los caminos. Así pues, la transformación del paisaje de los caminos obedece al uso, ocupación y control de estos.

Con los procesos de ampliación de la frontera agrícola, la latifundización y la modernización de la economía colombiana en la época republicana, los caminos vuelven a transformarse y las cargas simbólicas que sobre ellos se pusieron. La relación de la estructura socioeconómica y cultural con los caminos permite afirmar que la producción espacial corresponde a las estructuras económicas y los intereses de quienes hacen usufructo de estos elementos como conectores poblacionales, rutas de comercio y de flujos migratorios. De hecho, las trochas de la ampliación de la frontera agrícola en muchas ocasiones se convirtieron en nuevas arterias de comunicación para atravesar Chingaza y conectar a las poblaciones entre sí y con Bogotá.

Los caminos reales no solo jugaron un papel determinante en la colonización y la transformación de la estructura agraria de la zona. Así como en los procesos económicos y de apertura comercial en el páramo, también jugaron un papel importante en los procesos de memoria, por eso, aunque estos ya no se transitan habitualmente como antes, son espacios que se rememoran constantemente y que se encuentran vinculados en los relatos de los campesinos que habitaron la zona y utilizaban estos caminos, como vías de comercio y desplazamiento entre los municipios aledaños.

Nos íbamos por el alto de la paloma, por el páramo o si no nos íbamos por el camino de allá [señala] a salir a la laguna de Chubuaque, por San Miguel, y bajábamos a la laguna la Paila, teníamos marranos, ovejas, llevábamos un horno de hacer pan, llevábamos harina y hacíamos también intercambiamos de yuca y panela (don Gabriel, 2019, comunicación personal, Fómeque, Cundinamarca).

Esta suma de memorias individuales conforma lo que, según Jelin (2012), son las memorias colectivas, que además están enmarcadas socialmente. Al haber sido una experiencia de varios habitantes de la zona en el pasado, los caminos reales se reivindican como un lugar de arraigo y que brindó posibilidades de trabajo por los procesos de restauración.

En el 2015, un paisano que trabajaba en la alcaldía de Medina leyó por ahí del Camino Nacional que existió un camino pero que ya estaba tapado y comenzó averiguar, entonces dijo vale la pena encontrarlo, entonces me dijo un día, vamos a buscar el Camino Nacional, pero yo no tengo ni idea de dónde será eso, pues vayamos y vamos a ver hasta donde, y nos decían que estaba donde el oso y el alto. Había partes que no se notaban, que se habían derrumbado, me preguntó, si yo gestiono los recursos usted se le mide a destapar el camino, yo le dije, yo le hago.

Entonces llevó un diputado, lo llevó a la alcaldía, le dio almuerzo y le dijo, bueno usted tiene algún proyecto, y le dijo, uy sí, me cae de perlas, le contó la historia del camino y le dijo que quisiera destapar ese camino, -¿cuánto?; -yo pienso que por ahí 30 millones, y dijo, bueno, según la historia son tantos kilómetros, -ya tengo la plata, y dijo el camino es así y así.

Buscamos a una persona que conocía el Camino Nacional, dijo que sí, -¿usted al ir se acuerda del camino?, -claro, yo lo ayudé a destapar, si sale una plata para destapar el camino usted le hace, y dijo, claro yo le hago. Salió el contrato y destapamos el camino. Fue difícil destapar el camino, había partes que se perdían. Y lo destapamos, y para promocionar el camino fueron como treinta personas y lo planeamos para dos días y resulta que fue difícil (Augusto Roldán, 2019, guardaparques sector Monteredondo PNNCh, Fómeque, Cundinamarca, comunicación personal).

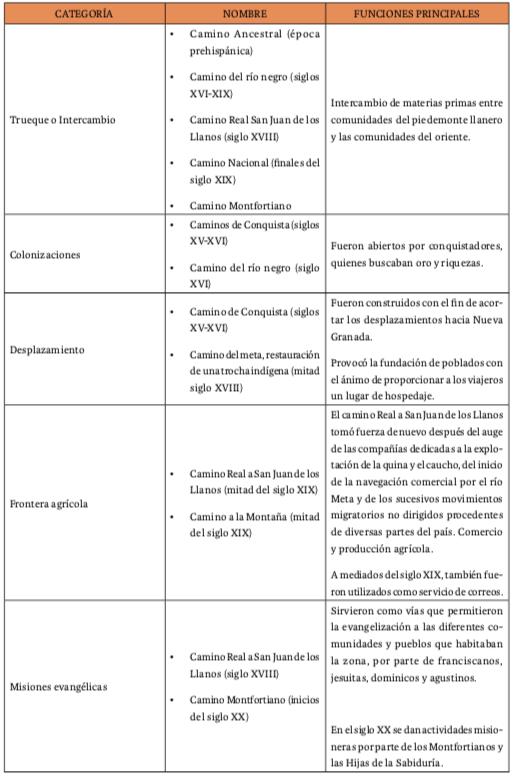

A continuación se presentan los caminos a partir de sus categorías, las actividades y funciones que cumplieron en la vida de los habitantes de esta zona.

Fuente: elaboración propia (2021), con información de Useche, De la Cruz, Rodríguez de León y

Sierra (1995) y Otero López (2016).

Como se evidencia en la Tabla 1, los caminos reales han existido desde hace mucho tiempo. Estos iniciaron como vías que facilitaban principalmente el intercambio y circulación de diferentes productos, como el algodón, entre las diferentes comunidades indígenas del piedemonte llanero y la parte occidental del páramo. Parte de las funciones principales del camino en el periodo prehispánico, era acortar las distancias de un lugar a otro por medio de enclaves; es decir, que los caciques del grupo llamado muisca tenían ayudantes en determinados puntos para realizar los trueques (Langebaek, 1995, p.38). Estos mismos caminos fueron útiles en la época de la conquista, abriendo a su paso más caminos que permitirán el ingreso de animales e indios de carga.

En la época colonial, los caminos permitieron el ingreso de españoles al oriente cundinamarqués, aunque no eran muy transitados dada la dificultad del camino para cruzar por la montaña, pero seguían siendo centro de intercambio entre la cordillera y el Llano. Caminos como el del río Negro y el del Meta jugaron un papel importante en el siglo XVIII, provocando la fundación de poblados provisionales para brindarles a los viajeros un lugar de hospedaje. Es importante resaltar que el camino del Meta fue restaurado por el coronel Alvarado en 1759-1760; según es narrado, “seguía la ruta de una trocha primitiva de los indios” (Velandia, 1955, p. 153).

Pero estos caminos no solo fueron útiles para el comercio y colonización de nuevos lugares, en el siglo XVIII el Camino Real a San Juan de los Llanos –o Camino del Meta– fue útil para consolidar relaciones entre los diferentes pueblos cercanos, permitiendo la creación de más posadas y poblaciones con el fin de brindar una ruta a los encomenderos, dueños de ganado, funcionarios del rey, comerciantes, arrieros mestizos e indígenas, misioneros, soldados desertores, indios de tierra adentro, enviados a los conventos e iglesias de Santa Fe para ser catequizados y bautizado (García, 1995, p. 251). En el siglo XIX, este mismo camino permitió el comercio por el río Meta de las compañías dedicadas a la explotación de la quina y el caucho.

Parte de la función de los caminos era encontrar nuevas rutas cada día que permitieran la disminución de desplazamiento entre un lugar a otro, el primer camino que permitió esto en la zona fue el Camino de la Montaña, también utilizado como frontera de producción agrícola y comercio. “El primer camino que unió Santa Fe y San Juan de los Llanos. Sin cruzar el río Negro, seguía la cordillera por la derecha de la corriente, atravesaba la Quebradahonda (río Blanco) y salía a un sitio conocido como Sabanagrande,

entre Apiay y San Martín” (García, 1995, p. 256).

La estructura de los caminos era principalmente trochas, pisos descubiertos o caminos en piedra, además de su ubicación, en este caso los caminos cruzaban por ríos y montañas. Por eso, cuando se dio la invención de la carretera, los caminos empezaron a dejarse de lado. La existencia de los caminos reales se prolonga mientras subsiste la energía animal como elemento central de transporte entre caminos: “El trazado tenue de las rutas indígenas respondía a las necesidades de un caminante, que podía ascender y descender rápidamente, saltar sobre las piedras para pasar una corriente de agua o superar pasos difíciles y estrechos” (Useche, de la Cruz, Rodríguez y Sierra, 1955, p. 15). No solo en la época prehispánica, en el siglo XX, cuando los campesinos habitaban el páramo, su principal medio de transporte y carga eran las mulas y caballos que junto con ellos recorrían los largos caminos de un municipio a otro.

Actualmente los caminos más conocidos y nombrados por los pobladores son el Nacional y el Montfortiano, que responden a rutas marcadas y transmitidas por los caminos posteriores a estos (ver Tabla 1). Para los campesinos, estos siempre han existido y han sido transitados por sus abuelos, padres y familia.

Los caminos estaban desde la antigüedad, eso los cultivaba la gente mayor para salir con sus animales, sus cargas y todo eso, pero ya entraron ellos por ese camino para comenzar su trabajo, digamos por allá en Monte Redondo hay una cueva que se llama el Bolsillo del Diablo, ahí eso por encima, yo dormí más de unas cuarenta veces que le cogía la noche a uno ahí (Luis Pulido, 2019, entrevista cedida por el PNNCh, Choachí, Cundinamarca).

Las funciones principales de estos eran de intercambio y comercio, pero el camino Montfortiano fue representativo al permitir la evangelización en el territorio por parte de los Montfortianos y las Hijas de la Sabiduría. Este proceso se enmarca como política de reconstrucción social después de la

Guerra de los Mil Días; y atendió para 1913 a través del misionero francés, Juan Bautista Arnaud, la nueva colonización de refugiados de la última guerra, quienes se asentaron en el Baldío (hoy el municipio de El Calvario, departamento del Meta) (Rincón y Sarmiento, 2002, p. 167). Esta misión también permitió la fundación de San Juanito por migración de colonos. Los caminos reales permearon en la historia de la configuración socioterritorial del páramo de Chingaza. Su demarcación y los intercambios que generó su construcción fueron clave en procesos de poblamiento y en las dinámicas de producción, uso y relación con el territorio. Este se transformaría con la entrada de nuevos actores que incursionaron de distintas maneras y con dinámicas diferenciadas en la zona.

2. INGRESO DEL TERRITORIO CHINGAZA A LA ECONOMÍA REPUBLICANA

La ocupación de las tierras circundantes a las ciudades y poblados fundados con la formalización de la república se generó a partir de auges de ciertos productos agrícolas. Por otro lado, las colonizaciones dirigidas se desarrollaron con el fin de poblar de forma mucho más ordenada y controlada las zonas del país que quedaban apartadas de los centros de poder político y económico. De hecho, los caminos reales, que eran utilizados inicialmente para conectar pueblos de indios bajo el poder de la Corona, se convirtieron paulatinamente en referentes socioculturales históricos de la transformación de la configuración espacial y de la estructura socioeconómica de las zonas del oriente de Cundinamarca que buscaban conexión con Bogotá (ver Mapa 2).

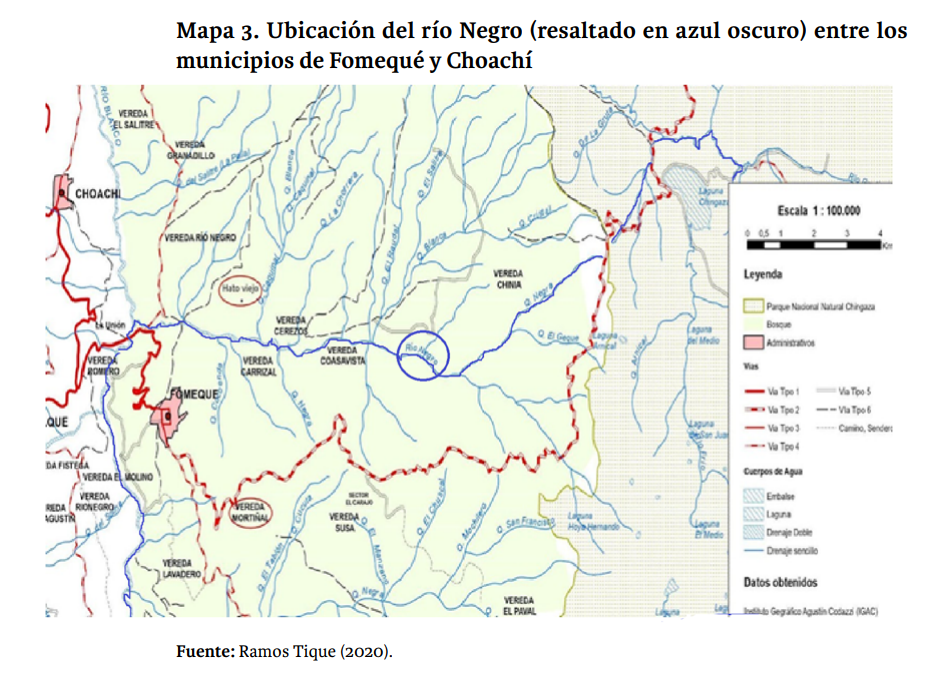

García Bustamante destaca que la zona circundante a Quebradahonda o el río Blanco sirvió como punto de inicio para la conexión entre Bogotá y los llanos de San Martín y San Juan de Arama.

Si bien el primer recorrido efectuado por los españoles desde los Llanos hasta la meseta cundiboyacense siguió un derrotero general: río Ariari, páramo de Sumapaz, Pasea, Choachí, los siguientes, hasta la consolidación de la ruta como camino real, se llevaron a cabo fundamentalmente a través del cañón del río Negro. Corriente que surca la denominada provincia de Oriente, constituida por Fómeque, Chipaque, Cáqueza y sus alrededores, irrumpe en el piedemonte llanero entre Villavicencio y Acacías y vierte sus aguas en el río Meta, ya con el nombre de Guayuriba (García Bustamante, 1995, pp. 251-252).

La incipiente burguesía criolla fundamentó su poder en la ampliación de sus propiedades como una de las fuentes de la riqueza. La aparcería y la mita continuaron incluso hasta finales del siglo XIX y el gamonalismo surgiría como característica política de esta clase terrateniente en el siglo XX. Desde luego, estas características de uso, ocupación y tenencia de la tierra estaban fuertemente influenciadas por el control de las zonas cercanas al valle del Río Negro (ver Mapa 3) cuya riqueza del suelo era sumamente disputada. Esta situación provocó una ampliación de la frontera agrícola y nuevas corrientes colonizadoras hacia el Páramo de Chingaza, especialmente por parte de campesinos sin tierra, pues las tierras fértiles ubicadas en los valles de los ríos ya estaban en poder de los terratenientes.

Con la llegada al poder del liberalismo más rígido “surgieron políticas para liberalizar la tierra pues se pensaba que la concentración y la inmovilidad de este factor era un obstáculo para el progreso económico del país” (Sánchez, Fazio y López, 2007, p. 14). A su vez, la legislación agraria estableció la asignación de títulos de propiedad a las tierras que demostraran ser ocupadas y usufructuadas por colonos y campesinos que se habían dirigido hacia el oriente y sur del país. La Ley 61 de 1874 decretaba además protección de “terratenientes y empresarios agrícolas a los colonos establecidos en un territorio por más de cinco años, además de limitar severamente la concentración y el uso improductivo de la tierra por parte de los tenedores de bonos” (Sánchez, Fazio y López, 2007, p. 9). A pesar de este intento por distribuir la tierra y regular la propiedad, LeGrand destaca que:

La intención de las leyes que propiciaron la colonización en poblaciones era evitar la concentración de la tenencia de tierras e impulsar la proliferación de fincas de tamaño medio, bien cultivadas y manejadas por sus dueños. Pero también hay que reconocer que esas leyes eran solo parte de un repertorio legislativo mucho más vasto el cual, al favorecer a los tenedores de bonos territoriales, propiciaba también la enajenación de grandes extensiones de baldíos (LeGrand, 1988, p. 36).

La legislación agraria de ese entonces tenía como objetivo fortalecer una gran masa de pequeños propietarios rurales que permitieran dar el gran salto a la modernización, necesitaban crear un capitalismo rural a partir de medianas propiedades enfocadas en la exportación de cultivos bien pagos en el extranjero: tabaco, cacao, quina entre otros. Este andamiaje jurídico provocó uno de los primeros éxodos hacia las regiones de frontera, unas de las primeras colonizaciones dirigidas.

La presencia de colonos era necesaria para valorizar la tierra, crear mercados regionales y suministrar mano de obra no sólo para las parcelas familiares sino también para las grandes empresas comerciales. El hecho de que la legislación no hubiera hecho esfuerzos para retener a los trabajadores residentes en los viejos latifundios de las tierras altas confirma lo que ya sugería la literatura histórica: que en los mil ochocientos setenta y ochenta, el poder político en Colombia residía en esos comerciantes, financistas, agricultores comerciales y especuladores en tierras interesados en la expansión dinámica de la economía exportadora (LeGrand, 1988, p. 40).

A diferencia de las zonas de baja vertiente y de los valles fríos, hasta mediados del siglo XIX las zonas de alta montaña habían sido poco exploradas. En un primer momento, durante el periodo de la conquista española, las zonas altas entre otras resultaron ser de difícil tránsito para los conquistadores, “la cordillera Oriental se constituyó como una barrera para los primeros conquistadores que llegaron al territorio colombiano, y marcó una diferencia clara entre dos regiones: el altiplano cundiboyacense y los Llanos” (Rincón y Sarmiento, 2002, p. 17). Es así como algunas regiones como el Páramo de Chingaza serán consideradas imposibles de transitar y poco a poco dejaron de ser zonas de interés para los colonos. Así como los diferentes procesos de colonización campesina en Colombia han sido transversales a las políticas de tierras desarrolladas, el Páramo de Chingaza evidencia sus primeros procesos de ocupación campesina derivados de un nuevo modelo de producción agrícola con fines de exportación que se gestó hacia finales del siglo XIX. Con esta medida, “las zonas de páramo bajo los 3.000 m.s.n.m., como las tierras altas de los municipios de la cuenca del río Negro, se convirtieron en foco de extracción intensiva de quina” (Pinzón, 2019, p. 25), como también lo fue en gran parte la zona occidental del páramo.

3. TRANSFORMACIONES SOCIOTERRITORIALES EN EL SIGLO XX

Para principios del siglo XX el modelo de tenencia de la tierra predominante era latifundista. Este había promovido la llegada de pequeñas familias campesinas a la parte alta del páramo provenientes de veredas cercanas, del casco urbano de Fómeque y hasta de otros municipios de los departamentos de Cundinamarca y Meta. Si bien, la presencia de estas familias en la zona respondía a un sistema de arrendamiento, en el cual los campesinos trabajaban para grandes hacendados o empresarios con derecho al usufructo de unas cuantas hectáreas de tierra, la concentración de estas familias se debe entender como el inicio de un proceso de transformación en términos de identidad. En ese primer momento su permanencia en la zona respondía, mayoritariamente, a una negociación laboral en la cual la tierra se entendía como un medio de explotación económica a favor de un tercero que le permitía tanto al campesino jornalero4 como a su familia subsistir.

Paralelo a esta relación laboral entre el terrateniente y sus trabajadores, se gesta un proceso de construcción del espacio desde lo vivido; es decir, desde prácticas cotidianas que configuran en términos culturales la manera en la cual se auto definen e identifican los campesinos de la zona. Es importante recordar que en una sola hacienda podían vivir hasta seis familias campesinas, que dentro de las hectáreas otorgadas podían mantener algunas cabezas de ganado y los cultivos tradicionales de pancoger (papa, fríjol, sagú, maíz, arvejas, guatila, entre otros). Un segundo modelo de ocupación que se dio en la zona alta del páramo fue el gestado por procesos de colonización campesina el cual “consistía en abrir caminos y potreros tumbando la selva con machete. Luego de tumbar la selva viene la quema del terreno que tiene como finalidad “abonar” la tierra para futuros cultivos y acelerar el crecimiento de pasto para el ganado” (Rincón y Sarmiento, 2002, p. 19).

En 1909, los hijos de Miguel Samper Agudelo iniciaron en el municipio de La Calera la extracción industrial de piedra caliza destinada a la producción de cemento. Esta iniciativa empresarial se convirtió en la primera cementera del país y la pionera en consolidar el mayor conjunto industrial del sector privado realizado en el siglo XX en Colombia (Sanz de Santamaría, 1982). Según Alayón (2020), en los años treinta se puso en funcionamiento la planta La Siberia, ubicada a treinta kilómetros de la cabecera municipal de la Calera y que fue de “gran importancia en el crecimiento de Cementos Samper. En los años sesenta, pondría en marcha la planta “Palacios” y más tarde, hacia 1982 finaliza la construcción de dos grandes plantas: “Santa Rosa” y “La Esperanza” la cual se puso en marcha desde los años setenta” (Alayón, 2020, p. 15).

La instalación de estas distintas plantas se realizó como una apuesta en el proceso de urbanización de la capital, pero también, debido al aumento de la demanda de cemento corresponden al proyecto de modernización de Bogotá. El proceso implicó, además, el despojo de muchas tierras a familias campesinas que antes las usufructuaban, alterando la relación de los campesinos con la tierra. El efecto de la instalación de las plantas cementeras en la zona fue producto de una idea de construcción de ciudad moderna que permeó la capital colombiana durante todo el siglo XX (Sánchez, 2016, p. 13).

Proyecto Chingaza: Llegada del Acueducto

A partir de las décadas de 1960 y 1970, las perspectivas del desarrollo se convirtieron en objetos de análisis de académicos preocupados por los impactos sociales y ambientales de la idea economicista del desarrollo económico ilimitado. Por ejemplo, en el informe que Donella Meadows (1972) y su equipo de investigadores del MIT desarrollaron, Los límites del crecimiento, llegan a la conclusión de que si se mantiene el acelerado crecimiento industrial, se ampliará la presión demográfica, se agotarían los recursos no renovables y se extendería la desnutrición, llegando el planeta a su límite en 100 años. Sin embargo, la Declaración de Cocoyoc (1974) hace énfasis en que el problema no es la escasez de recursos sino su mala distribución, lo que profundizó la brecha de desigualdad entre países desarrollados y subdesarrollados.

Así pues, los actores en el campo ambiental, afirma Eduardo Gudynas (2011), entendieron que sus reivindicaciones sobre conservación o calidad ambiental requerían “reformular el desarrollo al menos en dos aspectos: por un lado, un ajuste ecológico, y por otro lado, una reorientación hacia las personas” (Gudynas, 2011, p. 115). El hecho de que estas reivindicaciones no fueran escuchadas y tenidas en cuenta al momento de realizar proyectos de planeación urbana, ha configurado dos clases de conflictos: conflictos ambientales y conflictos socioambientales.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (en adelante EAAB) llega al territorio de Chingaza en el año 1965, como un megaproyecto que brindará agua por años a la ciudad de Bogotá. Se plantea la construcción del sistema de Chingaza como respuesta al abastecimiento de agua para la ciudad, un proyecto que traería consigo desarrollo y planeación para la ciudad. Hacia 1927, Bogotá aspiraba a resolver el problema de abastecimiento de agua, en este momento la ciudad contaba con 300 mil habitantes y se tenía proyectado un crecimiento continuo y desmedido de la ciudad. Para esta época, las principales quebradas que abastecían a Bogotá eran San Francisco y San Cristóbal. A pesar de contar con ambos afluentes no era suficiente para garantizar el agua a todos los habitantes.

En la década de 1930, la Comisión Municipal de Aguas inició la exploración de diferentes fuentes de agua para abastecer la ciudad, explorando los páramos del Neusa hasta los de Chisacá, y por el Oriente las hoyas del Siecha, Teusacá y Mundo Nuevo (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 1971). A partir de este momento se vio como posible fuente el páramo de Chingaza y Sumapaz como lugares ricos en agua, pero la idea es dejada de lado ya que no se contaba con la tecnología suficiente para crear un sistema de esa magnitud, además de los costos y dificultades que traería consigo.

En 1965, se volvió a contemplar la extracción de agua del páramo de Chingaza y, ya en 1968, la EAAB comenzó los estudios para extraer agua del páramo, iniciando con la construcción de la carretera Fómeque-La Playa. El sistema de Chingaza llegó como un sistema innovador y de gran importancia para Bogotá. En la actualidad el agua que brinda el páramo de Chingaza es de las mejores en Latinoamérica. En 1972 se adjudicó el contrato para la construcción de los túneles y obras complementarias del proyecto. El sistema toma agua de los ríos La Playa y Frío, los cuales son captados y desviados por medio de bocatomas y túneles, al igual que toma agua de diferentes quebradas desviadas al embalse Chuza.

Para la EAAB, esta construcción es considerada como el Milagro del agua, por su infraestructura, en conjunto con la planta de tratamiento Francisco Wiesner, que se encarga de potabilizar el agua para el 80% de la población en Bogotá. “El embalse tiene una capacidad útil de 227 metros cúbicos, con los cuales se permite regular los caudales que se envían a la planta de Wiesner por medio de una conducción conformada por varios túneles, un canal y una tubería” (Estudio de impacto ambiental ampliación sistema de Chingaza, s. f.).

El agua que se recolecta en el embalse de Chuza es distribuida a un segundo embalse ubicado en la Calera, el embalse de San Rafael, el cual funciona desde 1997. Mediante el sistema de Chingaza, la ciudad de Bogotá ha tenido abastecimiento desde los años ochenta, cuando empezó a funcionar. La

creación del sistema de acueducto Chingaza no solo ocasionó la transformación del paisaje, también trajo consigo diferentes eventos conflictivos con respecto al uso y administración del líquido en el páramo. Primero, por la llegada del acueducto también se ocasionaron sucesos conflictivos entre las personas que vivían cerca de la zona de conducción y las familias campesinas que aún habitaban el páramo. Las principales preocupaciones de los pobladores se desenvuelven frente al suministro de agua para ellos y la forma en como esta sería distribuida, así como el destino de las tierras que eran de su propiedad, a pesar de que muchas de ellas no contaban con títulos. Es importante mencionar que de acuerdo con la legislación ambiental colombiana, dentro de las zonas de área protegida de los Parques Nacionales Naturales no pueden desarrollarse actividades productivas.

Esto significó un proceso de desplazamiento forzado, en palabras de muchos campesinos antiguos habitantes del páramo, que profundizó el conflicto con la entidad. De hecho, en las charlas informales algunos pobladores mencionaron que se llegaron a quemar los carros y motos en que los guardaparques se movilizaban, así como las casetas de vigilancia. Esto se originó como resultado de la imposición del área protegida y desde luego, la nula participación de los habitantes de la zona en el proceso de delimitación del PNNCh. Por tal razón, muchos de los campesinos que habitaron el páramo se autodenominan víctimas de la institucionalidad, pues, según sus palabras, fueron sacados de sus tierras dejando sus cultivos abandonados, fueron decomisados un gran porcentaje de sus animales, y nunca les dieron oportunidad de reubicación. Esto llevó a un nuevo proceso de colonización en zonas circundantes al PNNC h y de poblamiento de las veredas que ya estaban organizadas.

Segundo, según un informe de la EAAB, desde el inicio de la construcción del sistema de Chingaza se pensó en la necesidad de una ampliación futura del proyecto, el crecimiento continuo y prolongado de Bogotá contemplaba la necesidad de crear y desarrollar megaproyectos para atender las necesidades de la ciudad. Esta situación preocupó a los habitantes principalmente de los municipios de Fómeque y Choachí, los cuales limitan con la zona de embalse y se encuentran bajo la limitación geográfica de estos municipios. No solo por el hecho de desplazarse del páramo sino la preocupación de suministro de agua para sus cultivos y para consumo, algunos de ellos no quisieron vender sus tierras ni como zona de reserva natural y tampoco para la construcción del acueducto.

Ahora bien, existe una alta preocupación de un posible Chingaza II, es un tema que se ha planteado varias veces desde la construcción del sistema. Aunque en algún momento se habló que los habitantes de Fómeque no tenían agua, durante el trabajo de campo se pudo evidenciar que en realidad la situación que preocupa a sus habitantes es respecto de la retribución de agua, siendo ellos los que cuidan el ecosistema, porque la EAAB no ha retribuido algún beneficio para el pueblo. “De lo de Chingaza, lo único que yo dijera es que Fómeque dio el agua para Bogotá, debería estarle llegando el impuesto, un recurso, ¿dónde está eso? (una remuneración)” (doña Julia, campesina de Fómeque, comunicación personal, 2019). Varias personas concordaron que la administración del acueducto no ha sido la adecuada al no brindar algún beneficio al pueblo, esparciéndose la idea de la construcción del segundo embalse, donde ya piensan que la construcción de esta provocaría daños ambientales y una disminución del suministro de agua para ellos.

CONCLUSIONES

De acuerdo con la investigación realizada se han identificado tres elementos fundamentales en la configuración socioterritorial del Páramo de Chingaza, por un lado la apertura de caminos y su transformación como un eje transversal a los procesos de poblamiento de la zona y a la construcción de territorio, ya que se constituyen como escenarios de interacción social para pueblos indígenas y comunidades campesinas. Por otro lado, las transformaciones socioterritoriales dadas en el área de estudio, se relacionan de manera directa con los diferentes procesos históricos que vive Colombia

en términos de colonización y políticas agrarias.

Para mediados del siglo XIX, el país había acogido un modelo colonial de tenencia de la tierra que prioriza la explotación de las zonas bajas, dejando de lado terrenos alejados o de difícil acceso como lo era la zona de Páramo, lo cual cambió al impulsar una política de expansión de la frontera agrícola fomentando la ocupación y diversificación de terrenos baldíos. El auge de los cultivos tipo exportación, como la quina, el caucho, las fibras vegetales, entre otros, y la importación de elementos como los pastos artificiales, permitieron que las zonas altas del Páramo fueran habitadas y transitadas de una manera diferente. Un nuevo grupo de pobladores llegó a la alta montaña y nuevas formas de configuración socioterritorial se fueron gestando. Antes de la creación del PNNCh, el páramo había pasado por diferentes modelos de ocupación y tenencia de la tierra impulsados por la política agraria nacional que respondía a la demanda de productos de interés internacional.

Primero fueron las haciendas, zonas de gran extensión de las cuales eran dueños empresarios bogotanas y que bajo el modelo de arrendamiento o administración trasladaron a familias enteras a estas zonas; luego de esto una política que buscaba otorgar propiedad a los pequeños agricultores fomenta un modelo de tenencia de la tierra minifundista en el cual se inician procesos de titulación a los pobladores que allí se mantenían, esto no solo en el Páramo de Chingaza, sino en diferentes regiones del país. Si bien la llegada de esta nueva política agraria parecía traer un nuevo escenario en términos de redistribución de la tierra que favorecía a cientos de familias campesinas, fue poco lo que se logró con ello, ya que para la misma época entraba en vigencia la normativa de creación de áreas protegidas, y Chingaza ya se estaba viendo como un proyecto captación de recurso hídrico para la creciente ciudad capital cercana.

Por último, la llegada de proyectos modernizadores y de protección de la riqueza biológica de la zona, crean un nuevo escenario para la manera de entender el espacio, ya que la construcción de la cementera y la delimitación del Páramo como área protegida traen consigo nuevos actores privados e institucionales, y nuevas relaciones entre los pobladores locales y su entorno, ya que la cotidianidad se ve enfrentada a dinámicas antes desconocidas.

Para el momento de incursión de estos nuevos proyectos, los habitantes del Páramo de Chingaza habían construido una relación territorial en dicha área. Allí estaban forjadas sus actividades productivas, la vida cotidiana e innumerables formas de relacionamiento con el Páramo. Particularmente, la llegada de la figura de área protegida al Páramo de Chingaza se considera un punto de reconfiguración socioterritorial importante en la cultura campesina de la zona, trae consigo procesos de desalojo y expropiación con fines de conservación los cuales no conciben, para la época, la interacción entre el ser humano y la naturaleza, sino que, por el contrario, proponen separarla para así conservarla, lo cual a nuestro parecer niega la construcción social que dicho espacio natural ha vivido. A partir de la llegada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la delimitación del parque, se produce una fuerte tensión entre los pobladores y los funcionarios de dichas instituciones y muchas de las prácticas que anteriormente eran cotidianas, se vuelven perseguidas y poco a poco se van transformando.

En este artículo se entiende que la transformación socioterritorial de un lugar se debe comprender desde la construcción histórica y social del mismo, el espacio, más allá de ser un lugar delimitado, es la relación entre actores endógenos y exógenos, disputas socioeconómicas y políticas que confluyen en la producción de un paisaje que se transforma de acuerdo con las coyunturas. Las transformaciones socioterritoriales en el territorio Chingaza y del mismo PPNCh, son el resultado de situaciones que se dieron en gran parte del país a partir del proceso de modernización de la economía y el Estado en el siglo XIX. Desde luego, la importancia de Chingaza y el macizo que hace parte de la cadena montañosa del oriente cundinamarqués radica en su cercanía al centro del poder sociopolítico y económico: Bogotá. Los procesos analizados se pueden resumir en un contexto histórico de colonización que transformó gradualmente, por la entrada de distintos actores, la relación de los habitantes con su entorno.

Los caminos y sus cambios son una experiencia colectiva y construida socialmente por una generación. Cabe resaltar aquí la relación necesaria entre los conceptos de memoria y espacio y de territorio. Para Silva (2014, p. 26) “los procesos de consolidación del territorio recurren al pasado para darle una carga legitimadora”. La legitimación del territorio puede surgir por muchas razones, por un lado, las luchas comunitarias, y por el otro, como resultado de un proceso de vida que le otorga sentido y valor a la experiencia en y dentro del páramo. Pero lo más importante para el caso de Chingaza, es que estas memorias individuales sobre los caminos reales dan cuenta de la transformación de las prácticas y del valor cultural que sus habitantes le otorgan a uno de los lugares del paisaje paramuno. Estos espacios socialmente compartidos, darán a conocer escenarios en común, simbólicos y representativos, crean una identidad en torno a su territorio que, sin ser del mismo lugar, municipio, aldea o poblado, terminan generando un arraigo por la memoria en común que tienen sobre el paisaje, su identidad es la de ser paramunos.

La configuración territorial no se puede entender como un proceso unidireccional en el que el ser humano entró a transformar una naturaleza prístina. El territorio que hoy ocupa el PNNCh, tuvo una ocupación prehispánica y luego entraría a ser terreno de disputas entre distintos actores, esto enmarcado en un proceso sociopolítico de colonización española. El resultado es un proceso bidireccional: las diferentes formas económicas generaron una transformación física del paisaje y, al mismo tiempo, nuevas maneras de asumir la conservación y el sujeto campesino. El paisaje y el territorio son el resultado de una interacción social y ecológica. La carga simbólica y el valor que se le da al territorio es solo una de las variables que se suman a un intrincado proceso de cambio en la estructura societal, procesos de migración, transformación en las formas de producción agrícola y pecuaria, así como la cultura que se transforma con el paso del tiempo.

En un contexto como el colombiano, en el que el abandono de las zonas rurales es creciente debido a factores impulsados por la modernización, el despojo de tierras, las dificultades para vivir de la economía campesina, es necesario reivindicar y reforzar el vínculo cultural y ecológico de la población y aprovechar los conocimientos locales en una continua coexistencia de actores como la institucionalidad, las poblaciones rurales y el entorno que aquí denominamos paisaje. La apropiación territorial parte entonces de reconocerse como parte activa del territorio y de reconocer al territorio como una extensión del ser. Sin lugar a duda el páramo de Chingaza posee unas particularidades propias de ser una cadena montañosa que surte de agua a Bogotá. Esto la pone en el radar de la conservación y del ordenamiento territorial. Sin embargo, no se puede desconocer que esta zona del país posee características socioculturales, económicas y políticas que de una u otra manera, se encuentran y disputan en sentidos y subjetividades frente a lo que significa el páramo, el Parque Nacional y Chingaza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agnew, J. (1994). Territory. En R. J. Johnston, D. Gregory y D. M. Smith (eds.)

(1994). The Dictionary of Human Geography (3ª edición, revisada y actualizada, p. 620). Cambridge: Basil Blackwell.

Alayón, A. (2020). Caliza en tierra fértil: transformaciones en la estructura agraria de la vereda El Manzano a partir del funcionamiento del proyecto extractivo-industrial “La Esperanza”. Tesis de grado en Sociología. Bogotá, Universidad Santo Tomás. Recuperado de: http://repository.usta.edu.co/

handle/11634/28583.

Cailly, L. (2009). Des territorialités aux spatialités: pourquoi changer de sujet? En M. Vanier (coord.) (2009). Territoires, territorialité, territorialisation. Controverses et perspectives. Pp. 151-156). Rennes: Presses Universitaires.

Declaración de Cocoyoc (1974). Declaración de Cocoyoc aprobada por los participantes en el Simposio Pnuma/Unctad sobre modelos de utilización de recursos, medio ambiente y estrategias de desarrollo. México. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/34958/S7800686_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Delgado, O. (2003). Debates Sobre el Espacio en la Geografía Contemporánea. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (S.F.). Estudio de Impacto Ambiental Ampliación Sistema Chingaza. Bogotá.

Gamboa, M. y Jorge, A. (2017). Las sociedades indígenas del actual territorio de Cundinamarca y el proceso de conquista española, 1537-1575. En I. Marín y D. Bonnett (comps.) (2017). Cundinamarca. Particularidades histórico-políticas de su formación. Pp. 193-206. Bogotá, Escuela Superior de Administración Pública. ISBN 978-958-652-419-3.

García Bustamante, M. (1995). A los Llanos de San Juan y San Martín. En M. Useche Losada (ed.) (1995). Caminos reales de Colombia. Pp. 249-260. Bogotá, Fondo FEN Colombia.

Gestión ambiental empresarial (2013). Parque Natural Chingaza como proveedor del recurso natural agua. Recuperado de http://angelicamatoma.blogspot.com/2013/05/parque-natural-chingaza-como-proveedor.html

Gudynas, E. (2011). Ambiente, sustentabilidad y desarrollo: una revisión de los encuentros y desencuentros. Recuperado de: http://ambiental.net/wp-content/uploads/2015/12/GudynasAmbienteDesarrolloEncuentrosMx11.pdf.

Gutiérrez, C. (2016). Conflictos socioambientales derivados de la declaración del Parque Natural Chingaza en zonas de producción campesina. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional.

Jelin, E. (2012). Los trabajos de la memoria. Lima, IEP.

Kalmanovitz, S. y López Rivera, E. (2009). Las cuentas nacionales de Colombia en el siglo XIX. Bogotá, Fundación Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano.

Langebaek, C. (1995). Caminos del Piedemonte Oriental: Sistemas de comunicación prehispánica entre los Andes orientales y el piedemonte llanero. En M. Useche Losada, (ed.) (1995). Caminos reales de Colombia. Pp. 73-84. Bogotá, Fondo FEN Colombia.

Lefebvre, H. (1974). La producción del espacio. Madrid, España: Capitán Swing.

Lefebvre, H. y Nicholson-Smith, D. (1991). The production of Space. En J. J. Gieseking; W. Mangold, C. Katz, S. Low y S. Saegert (eds.) (1991). The People, Place and Space Reader. Blackwell: Oxford.

LeGrand, C. (1988). Colonización y Protesta Campesina en Colombia (1850-1950). Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Meadows, D. H, Meadows, D. L., Randers, J. y Behrens, W. (1972). Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la Humanidad. Recuperado de: http://habitat.aq.upm.es/gi/mve/daee/tmzapiain.pdf.

Otero López, N. (2016). La sustentabilidad del territorio a través del turismo para los municipios de San Juanito, el Calvario y Restrepo Meta. Colombia: Universidad Externado de Colombia.

Pinzón, L. (2019). Reconfiguración de la identidad campesina a partir de la delimitación del parque nacional natural Chingaza. Tesis de grado en Sociología. Bogotá, Colombia: Universidad Santo Tomás. Recuperado de: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/21426ç.

Ramos Tique, D. (2020). Representaciones sociales del paisaje hídrico en Fómeque, veredas Hato Viejo y Mortiñal. Tesis de grado en Sociología. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11634/29149.

Restrepo, E. (2016). Espacialidades afrodescendientes en el Pacífico colombiano. En Liberac Cardoso et al. (eds.) (2016). Territorio de gente negra: procesos, transformaciones, adaptaciones, ensayos sobre Colombia y Brasil. Bahía, Brasil: Universidade Federal de Reconcavo Bahía.

Rincón, L. y Sarmiento, I. (2002). Procesos de transformación espacial en el páramo de Chingaza. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Sánchez Calderón, V. (2016). Tunjuelo: un río del sur, desigualdad urbana en Bogotá a mediados del siglo XX. Tesis de doctorado en Historia. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.

Sánchez, F.; Fazio, A. y López, M. P. (2007). Conflicto de tierras, derecho de propiedad y el surgimiento de la economía exportadora en el siglo XIX en Colombia. Documento CEDE 19. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.

Sanz de Santamaría, C. (1982). Historia de una gran empresa. Bogotá, Colombia: Gaudí.

Silva, E. (2014). Acerca de la relación entre territorio, memoria y resistencia. Una reflexión conceptual derivada de la experiencia campesina en el Sumapaz. Revista Análisis Político, 81, 19-31.

Souto, P. (2011). Paisajes en la geografía contemporánea: concepciones y potencialidades. Revista Geográfica de América Central, 2, 1-23. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=451744820011.

Schmidt-Mumm, U. y Vargas Ríos, O. (2012). Comunidades vegetales de las transiciones terrestre-acuáticas del páramo de Chingaza, Colombia. Revista de Biología Tropical, 60(1), 35-64.

Useche, M.; De la Cruz, M. y Melba Rodríguez y Sierra, A. (1955). Caminos reales de Colombia. Bogotá, Fondo FEN Colombia.

Velandia, R. (1995). Todos los caminos conducen a Santa Fe: Los caminos reales de Cundinamarca. En M. Useche Losada (Ed.) (1995). Caminos reales de Colombia. Pp. 129-156). Bogotá, Fondo FEN Colombia.

- Las siglas PNNCh responden al nombre original del área natural en protección conocida como: Parque Nacional Natural Chingaza, en Colombia, cuyas siglas se escriben de la forma como expone este artículo.

- Vía sin pavimentar destinada a la circulación de personas y en la actualidad también de vehículos.

- Nombre genérico otorgado al pueblo indígena de origen prehispánico que habitó el altiplano cundiboyacense y después de un proceso de re-etnización se reconocen actualmente Neomuiscas. Para indagar más sobre las discusiones alrededor de estos grupos étnicos y su orígen prehispánico, consultar a Gamboa (2017).

- Persona que trabaja a cambio de un jornal o pago por día de trabajo.